Jardin de givre

Voyager, admirer la nature et s'exprimer.

Jardin de givre

Voyager, admirer la nature et s'exprimer.

Enfant, dans la profonde campagne de Lanaudière, je me plaisais à attraper des bestioles. Tout ce qui était à ma portée finissait dans mon filet, puis entre mes doigts pour observation approfondie. Ma curiosité était sans borne, la capture de spécimens présentant des patrons de coloration atypique ou de curieuse morphologie me remplissait de joie. Leur rareté justifiait tous les efforts mis dans leur capture. Cette fascination zoologique, quoique généralisée à toutes les espèces de petites tailles, était plus souvent portée sur les reptiles et amphibiens. Quelque chose dans leur physionomie me captivait, je ne me lassais jamais d’observer leur aspect si différent des autres animaux.

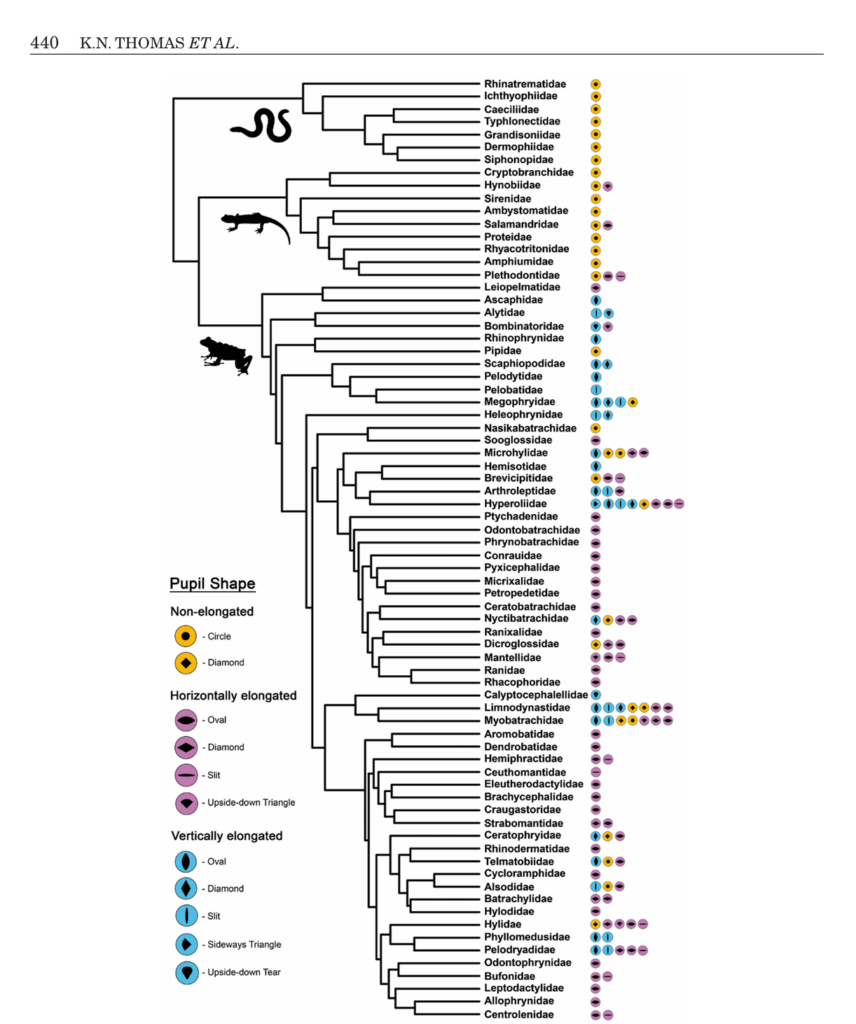

Une particularité m’intéressait spécialement : leurs yeux. Les crapauds et les grenouilles avaient des pupilles horizontales et un iris pailleté d’or tandis que celles des couleuvres étaient plutôt circulaires. Un voyage au Costa Rica m’apprit par la suite que cette diversité oculaire allait bien plus loin, les geckos et vipères avaient des pupilles verticales et parfois constellées de points ou de formes étranges, certaines grenouilles arboricoles avait des pupilles en losange ou en forme de triangle.

Bien évidemment, cette question ne s’est pas juste évaporée. J’ai pris l’habitude de comparer les yeux des reptiles et amphibiens croisés sur mon chemin depuis. Allant de l’Amérique du Nord à l’Amérique du Sud et en passant par l’Europe occidentale, j’ai commencé à voir émerger une tendance : les différents patrons de pupilles semblaient correspondre avec l’habitat ou la niche écologique des différentes espèces.

Mais, avant d’approfondir cette question, revenons à la base : à quoi sert la pupille et comment a-t-elle évolué?

Le rôle de la pupille est de contrôler l’entrée de lumière dans l’œil et ainsi permettre à la vision de s’adapter à différente luminosité. En situation lumineuse elle se contracte pour éviter les dommages à la rétine et en situation d’obscurité, elle se dilate pour améliorer la vision nocturne. Cette contraction et dilation est l’œuvre de l’iris qui permet d’altérer l’ouverture pupillaire et ainsi d’ajuster la sensibilité et la résolution de l’œil.

La pupille et l’iris émergent chez les animaux avec l’évolution de l’œil complexe. Les premiers yeux sont assez simples; ils sont constitués de quelques cellules photoréceptrices et permettaient de réaliser des tâches de base, comme détecter la lumière. La nécessité d’accomplir des tâches plus complexes permet à différentes structures de s’ajouter aux cellules réceptrices au fil de l’évolution. Toutes sont soumis à la sélection naturelle pour en arriver à des structures toujours plus complexes qui permettent de faire des tâches toujours plus diverses. Les fonctions ont ainsi évolué de la simple détection de lumière (l’intensité lumineuse jouant un rôle dans le cycle circadien), à la détection directionnelle (aller vers la lumière ou l’obscurité), puis à la vision à faible résolution, et enfin à la vision à haute résolution.

Juste pour être clair et comme je l’ai déjà mentionné dans mon article sur la myrmécochorie, l’évolution n’est pas linéaire et cela concerne aussi les différents types de vision. On ne peut attribuer à la vision en haute résolution une supériorité. Le verre plat qui peut seulement détecter l’intensité lumineuse est parfaitement adapté à son environnement, son système nerveux ne pourrait supporter la machinerie d’une vision tridimensionnelle et le verre n’en aurait pas l’utilité non plus dans son habitat. On ne peut affirmer que les yeux ont évolué d’un état “mauvais” vers un état “parfait”. La plupart des yeux, des plus simples aux plus avancés, sont probablement proche l’optimum pour la biologie de chaque espèce. Il serait alors plus juste de dire que les yeux ont évolué pour supporter des tâches simples optimalement jusqu’à supporter des tâches complexes optimalement.

Des pommes et des bananes quoi!

Maintenant, revenons à notre diversité pupillaire, comme c’est le cas pour toutes les structures anatomiques, l’évolution propose diverses solutions au même problème.

Certaines sont circulaires comme les nôtres, d’autres sont allongées verticalement ou horizontalement. Plusieurs groupes ne présentent pas de variété, comme c’est le cas des tortues et des oiseaux qui ont uniquement des pupilles circulaires. D’autres comme les mammifères, les reptiles et les amphibiens présentent une énorme variabilité. C’est dans ces groupes que l’on peut faire des associations entre les taxons et leur écologie.

Chez certains groupes de serpents, la forme de la pupille est corrélée avec les comportements de chasse et la période d’activité. Les espèces nocturnes qui chassent à l’affût ont une pupille verticale, tandis que les espèces diurnes qui font de la recherche active ont une pupille circulaire.

La pupille verticale serait liée, entre autres, à la profondeur de champ. Un prédateur arboricole comme c’est le cas de beaucoup de serpents nocturnes pourrait ainsi bénéficier d’un large champ de vision net pour distinguer ses proies dans la canopée sans avoir à bouger leur tête ou leurs yeux.

Chez les amphibiens, cette variance de forme pupillaire est maximale. Elle varie entre les espèces, mais aussi entre les différentes phases vitales au sein d’un même groupe (entre la larve et l’adulte). En effet, tous les têtards portent des pupilles circulaires qui semblent plus adaptées à leur mode de vie aquatique, mais celles-ci changent par la suite chez l’adulte, selon son mode de vie.

Chez les amphibiens, certaines tendances semblent suivre la même lignée que chez les serpents. Les espèces fouisseuses présentent des pupilles non allongées, tandis que les espèces qui vivent à différentes hauteurs dans les strates végétales ont des pupilles plus allongées verticalement ou horizontalement.

Les pupilles allongées peuvent se contracter beaucoup plus que les autres formes de pupilles. Cela augmente ainsi la capacité de l’œil à percevoir une large palette d’intensités lumineuses. Les espèces fouisseuses qui vivent dans un habitat peu lumineux n’ont pas l’utilité de cet outil qui permet de s’adapter à différentes luminosités. Leur œil n’est pas fait pour la surface.

Pour ce qui est des pupilles horizontales, elles seraient généralement associées aux espèces qui sont soumis à une forte prédation. Le plan horizontal leur permettrait d’avoir un champ de vision plus large pour repérer les prédateurs. Cette tendance est présente chez les grenouilles, mais on le voit aussi chez les ongulées (vaches, mouton, chevreuil, etc.).

En lisant sur le sujet, un sentiment de satisfaction m’a surpris, la joie pure d’assouvir la curiosité du gamin que j’étais. Pourtant, cela engendre aussi le phénomène de boîte de Pandore. Une fois la porte ouverte, la quantité de questions explose. Il suffit de lire quelques discussions d’articles scientifiques pour sentir son cerveau bouillir.

À quoi servent ces patrons de coloration étrange dans l’iris des geckos? Pourquoi les espèces aquatiques ont des pupilles circulaires? Quel est l’avantage d’une pupille en losange?

Bref, il aura suffi d’observer les yeux d’une grenouille pour en arriver là…

05/11/2024

Références

Banks, M. S., Sprague, W. W., Schmoll, J., Parnell, J. A., & Love, G. D. (2015). Why do animal eyes have pupils of different shapes?. Science advances, 1(7), e1500391.

Land, M. F., & Nilsson, D. E. (2012). Animal eyes. OUP Oxford.

Thomas, K. N., Rich, C., Quock, R. C., Streicher, J. W., Gower, D. J., Schott, R. K., … & Bell, R. C. (2022). Diversity and evolution of amphibian pupil shapes. Biological Journal of the Linnean Society, 137(3), 434-449.